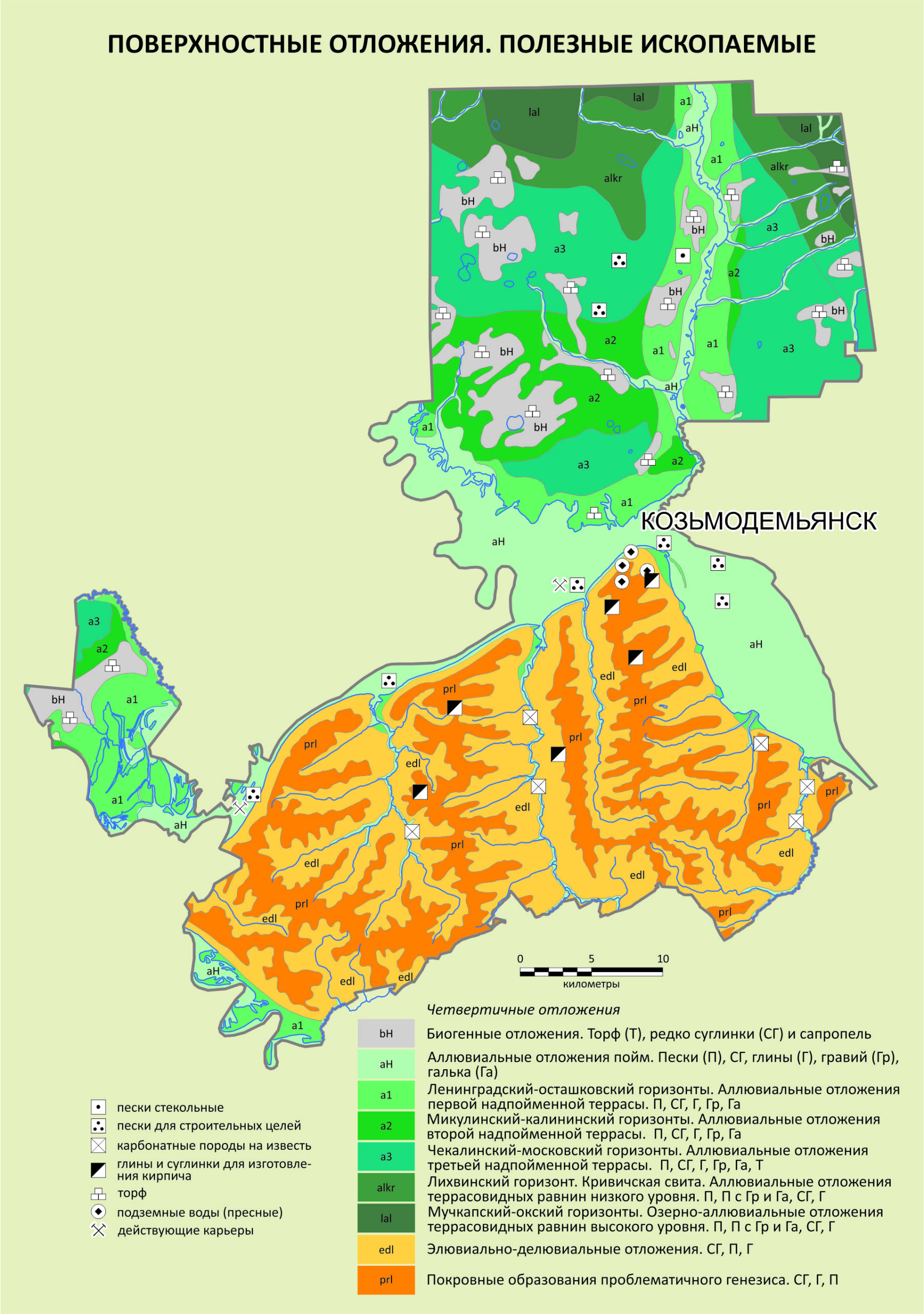

Геологическое строение. В строении территории района принимают участие метаморфические (гнейсы, амфиболиты) и интрузивные горные породы кристаллического фундамента Восточно-Европейской (Русской) платформы, залегающие на глубинах 1,5-1,7 км (правобережная часть) и 1,7-2,0 км (левобережная часть). Мощный осадочный чехол повсеместно представлен песчаниками, аргиллитами, алевролитами, мергелями, известняками, доломитами, сланцами углисто-глинистыми, красноцветными глинами палеозоя: девонской (отложения формировались 390-359 млн лет назад), каменноугольной (359-299 млн лет назад) и пермской (299-252 млн лет назад) систем. Мезозойские отложения представлены песками и серыми глинами среднего и верхнего отделов юрской системы (возраст 145-201 млн лет). Кайнозойские отложения представлены песчано-глинистыми толщами четвертичной системы (формировались 2,6 млн лет назад по настоящее время), которые сплошным плащом перекрывают от 0,2 (на вершинах холмов) до 80 м (в долине Волги) юрские и пермские породы.

Интересный факт. В 2015-2019 гг. у устья р. Сундырь (напротив с. Юлъялы) палеонтологами были найдены и описаны остатки тероцефала Gorynychus sundyrensis («Горыныч Сундырский»), обитавшего 260-250 млн лет назад. А в честь марийского названия реки Волги назван ещё один ископаемый тероцефал юлогнатус круделис (Julognathus crudelis). Подробности здесь.

Полезные ископаемые. На территории района выявлены следующие полезные ископаемые: песок для строительных работ (Малиновское, Сумское, Мумарихинское, Козьмодемьянское месторождения), стекольное сырье (кварцевые пески Бурлацкого месторождения), карбонатные породы для известкования почв (Юнготское, Алдайкинское, Кузнецовское месторождения), кирпичное сырьё (Пайгусовское, Сиухинское, Козьмодемьяское, Еласовское, Шелаболкинское, Болонихинское месторождения), а также многочисленные место рождения торфа (Кудакинское, Большеозёрское, Вышкарь-Куп, Аваш-Куп и др.) в левобережной части района.

Разрабатываются месторождения строительных песков в акватории р. Волги.

Погрузка песка у г. Козьмодемьянска

Рельеф. Горномарийский район располагается в пределах Восточно-Европейской (Русской) равнины. Правобережье района (Горная сторона) расположено в северной части Приволжской возвышенности. Это волнистая равнина с высотами в пределах района 160-190 м (максимальная высота 204,5 м располагается в 2 км к юго-западу от с. Виловатово). В результате длительного эрозионного процесса равнина сильно расчленена сетью рек, балок и оврагов с перепадом высот до 100 м. Крутой высокий берег р. Волги, разрезанный долинами малых рек на отдельные участки, получил название «гор» – например, Иоанова гора, или Юанский нер (172 м), гора Аламнер (140 м). На крутых берегах Чебоксарского водохранилища имеются все условия для возникновения оползней – так, в черте г. Козьмодемьянска образуется «пьяный» лес. Кроме этого берега водохранилища преобразуются за счёт активных процессов абразии. Левобережье района расположено в западной части Марийского Полесья (Марийской низменности), где высоты составляют 70-100 м (максимальная – 107 м, минимальная – 63 м – уровень Чебоксарского водохранилища). В рельефе преобладают дюны, гривы и широкие долины рек. Встречаются провалы (воронки) карстового и суффозионно-карстового происхождения.

Горная сторона, благодаря высокому подъёму и значительной изрезанности, имеет живописный вид. Левобережная сторона отличается равнинным и однообразным лесным ландшафтом.

По сути местные названия форм рельефа («горы», горномар. «кырык») – это склоны водоразделов и высокие берега рек, с которых открываются панорамы нижележащих территорий.

Фотогалерея "Формы рельефа"

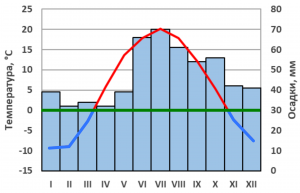

Климат. Территория района входит в атлантико-континентальную европейскую область умеренного климатического пояса. Климат характеризуется тёплым летом, морозной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами: весной и осенью.

Зима начинается при устойчивом переходе среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений в конце первой декады ноября, конец зимы приходится на начало третьей декады марта. Продолжительность зимнего (холодного) периода составляет 125-135 дней. Самым холодным месяцем является январь: среднемесячная температура находится в пределах -9,7…-9,2°С. Абсолютный минимум температур зафиксирован в Козьмодемьянске -44°С (31.12.1978). Зимой преобладают юго-западные и западные ветры. На холодный период приходится около 30 % годовой суммы осадков.

Лето продолжается 100-105 дней: начинается с устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха через +15°С в середине третьей декады мая и длится до первых чисел сентября. Самый теплый месяц – июль – среднемесячная температура составляет +19,6…+20,2°С. Абсолютный максимум в Козьмодемьянске достигал +38,3°С (01.08.2010). Летом преобладают западные ветры и выпадает 35 % годовых осадков с максимумом в июне-июле (65-75 мм в месяц).

Средняя продолжительность безморозного периода в воздухе составляет 165-170 дней. Весной последние заморозки в воздухе в среднем приходятся на 25-29 апреля, а осенние заморозки начинаются 11-15 октября.

Климатограмма г. Козьмодемьянска

Характеристики климата (за период 1991-2020 гг.)

Температура воздуха:

tгод +4,8...+5,3°С, в Козьмодемьянске +5,3°С

tянваря -9,7…-9,2°С, в Козьмодемьянске -9,3°С

tиюля +19,6…+20,2°С, в Козьмодемьянске +20,2°С

Сумма осадков за год: 550-580 мм, в Козьмодемьянске 566 мм

Поверхностные воды района представлены водотоками (реками, ручьями, каналами), водоёмами (озёрами и прудами), родниками (выходами подземных вод) и болотами.

Все водотоки (48 рек протяжённостью более 4 км) принадлежат бассейну реки Волги. Реки протяжённостью более 10 км приведены в таблице. В пределах территории района реки Волга и Ветлуга утратили естественные русла и представляют собой акваторию Чебоксарского водохранилища.

Реки протяжённостью более 10 км

*В числителе дана протяжённость реки до создания Чебоксарского водохранилища

**Длина Ветлуги дана по границе района до создания Чебоксарского водохранилища

Фотогалерея "Реки"

Естественные озёра (более 150) в основном распространены в левобережной части района и по происхождению представлены старичными вдоль рек Рутки и Дорогучи (значительное количество стариц в поймах рек Волги, Ветлуги и Суры, в т. ч. озёра Трофимово, Ахмыловское и Мангач, затоплены Чебоксарским водохранилищем), а также междюнными озёрами, осложнёнными карстово-суффозионными процессами.

Крупнейшими по площади (более 5 га) озёрами являются Большое (99 га), Шарское (Ширское) (65 га), Лисье (63 га), Когояр (56,7 га), Светлое (51,2 га), Вышкарь-Яр (29 га), Нужьяр (28,4 га), Глубокое (Келгыяр, 27 га), Карасьяр (26,6 га), Водопойные (Южное 22 га, Северное 19 га), Арбуч (16 га), Куан-Яр (Абаж-Яр, 13,5 га), Брюхан (6,3 га), Цинглок (5 га). Самым глубоким из исследованных озёр является оз. Глубокое (21,5 м). Однако есть данные о значительной глубине оз. Брюхан (около 26 м), что требует дополнительного изучения.

Шарское озеро

На правобережной стороне района водоёмы представлены в основном водохранилищами (прудами – более 200), созданными на реках, в балках и оврагах. Крупнейшие водохранилища (объём более 1 млн. м3) расположены на р. Сумка у д. Макаркино, р. Малая Юнга у д. Чермышево и р. Мушнет (Мӱкшет) у с. Микряково.

Чермышевский пруд

Легендой овеяно Озеро кузнеца – небольшой водоём на самой вершине водораздела недалеко от д. Верхние Шелаболки, где вода не пересыхает даже в самую сильную жару.

Район богат родниками, питающими реки, озёра и пруды. Источники исторически имели хозяйственное, религиозное и рекреационное значение. Особое место занимал Миняшкинский целебный источник (д. Миняшкино), рядом с которым с начала 1930-х годов работал одноимённый санаторий для лечения больных туберкулёзом и малокровием, впоследствии – интернат и психиатрическая больница (закрыта в 1991 г.). Воды – железистые гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, приуроченные к аллювиальным отложениям террасы р. Большой Юнги. Сейчас на месте источника находится небольшой пруд. Есть путаница и в названиях. Так на берегу Волги бьют: Гремящий ключ на западной окраине г. Козьмодемьянска, а Гремячий ключ - рядом со священным местом горных мари Омык лидӹ у д. Мороскино.

Известными обустроенными источниками горной стороны являются источники: Почаевской Иконы Божией Матери (с. Сумки), Александра Невского (с. Аксаево), во имя Божией Матери в Её образе «Всецарица» (с. Паратмары), Серафима Саровского (д. Артюшкино), во имя святителя Николая Мирликийского, чудотворца (д. Михаткино, с. Виловатово (бывш. д. Полянок), д. Эсяново), в честь Рождества Христова (с. Еласы), Пророка Господня Илии (д. Носёлы), в честь Казанской иконы Божией Матери (с. Пайгусово, д. Мишкино), в честь Смоленской иконы Божией Матери (г. Козьмодемьянск), а также источники в д. Мороскино, с. Владимирское, с. Пертнуры.

Фотогалерея "Источники"

Левобережье района – край болот. Преобладают верховые и комплексные болота. Крупнейшие болота: Кудакинское, Большеозёрское, Волчье, Карасьяр, Вышкарь-Куп, Аваш-Куп, Пьяница-Куп, Бурлацкое и др. Болота Карасьяр, Волчье и Большеозёрское имеют статус комплексных памятников природы республиканского значения.

Почвы. По характеристике проф. В. Н. Смирнова (1968), почвенный покров в правобережной части района представлен дерново-подзолистыми легкосуглинистыми (на плакорах и верхней части склонов) и серыми оподзоленными лесными суглинистыми (на склонах и пониженных участках) почвами на лёссовидных суглинках (содержание гумуса 2,0-3,8 %); в левобережной части – дерново-подзолистыми рыхлопесчаными на четвертичных песках, а в понижениях – заболоченными и болотными почвами (содержание гумуса 0,8-1,3 %), по поймам рек – дерново-луговыми (пойменными) почвами на современных аллювиальных отложениях (содержание гумуса 1,0-3,6 %) и торфяно-глеевыми почвами.

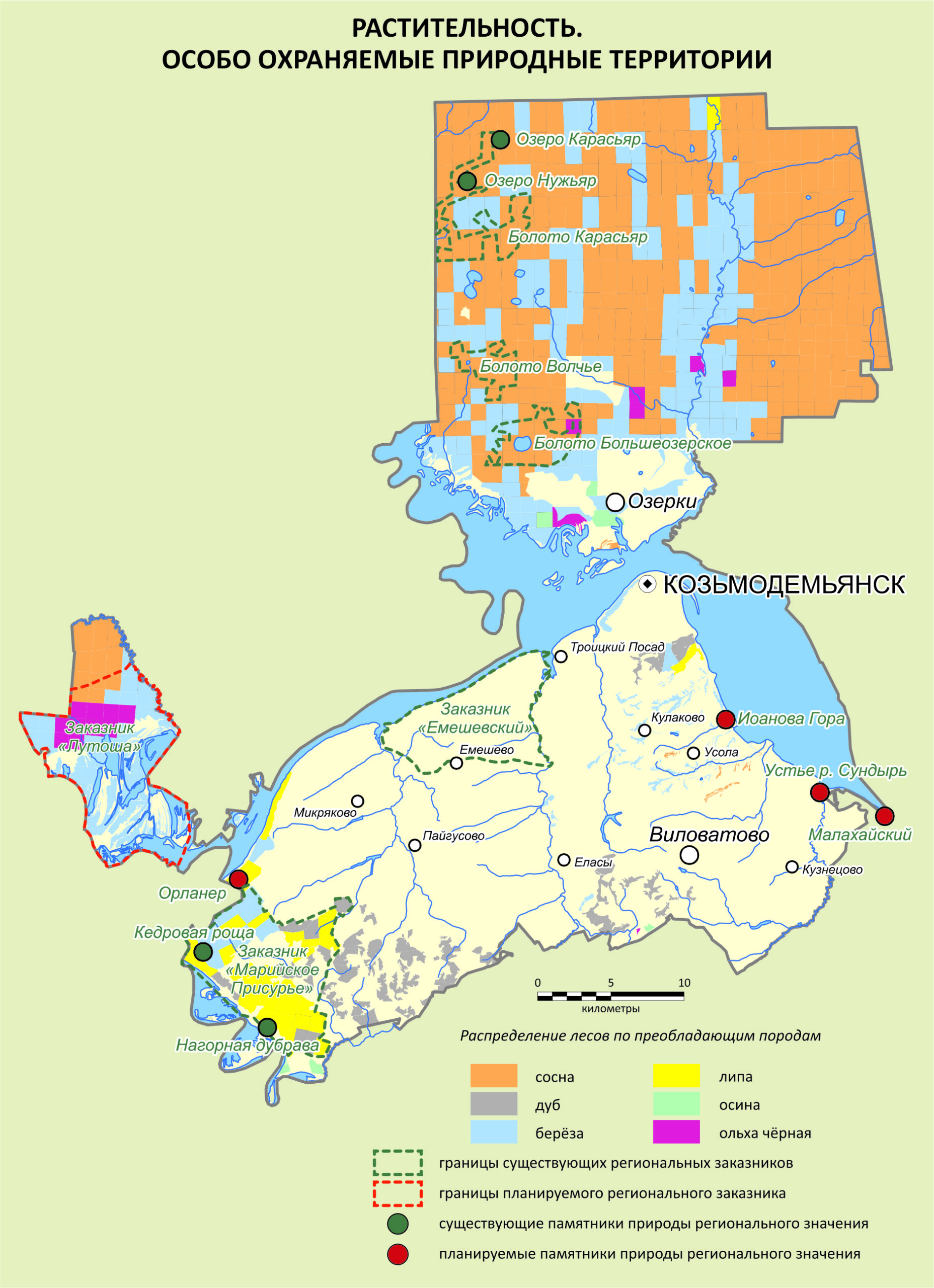

Растительность. Правобережную часть района изначально занимали широколиственные липово-дубовые и дубовые леса (в древостое - дуб черешчатый, липа мелколистная, ясень обыкновенный, берёза бородавчатая, осина, в подлеске - лещина обыкновенная, бересклет бородавчатый, жимолость лесная, черёмуха обыкновенная, крушина ломкая, волчеягодник обыкновенный и другие виды). В результате хозяйственной деятельности данный тип растительности практически повсеместно заменён сельскохозяйственными угодьями.

Широколиственные леса в Марийском Присурье у д. Новая Слобода

В левобережной части произрастают южнотаёжные сосновые зеленомошные и лишайниковые леса, на супесчаных почвах (в суборях) – елово-сосновые насаждения (в результате лесозаготовок формируются производные мелколиственные древостои), значительная территория занята верховыми сфагновыми болотами.

Сосновые леса в Левобережье по дороге в д. Красное Иваново

В поймах рек широко развита луговая и лугово-болотная растительность, с зарослями ивняков, пойменными дубняками (с незначительной примесью липы, осины, вяза), ольшаниками, осинниками и березняками.

В настоящее время лесистость района составляет 46 % (в доаграрный период лесистость достигала 100 %). Основными лесообразующими породами являются сосна обыкновенная, берёза бородавчатая, липа мелколистная, дуб черешчатый, осина и ольха чёрная.

На территории района произрастают редкие виды, занесённые в Красные книги России и Республики Марий Эл: орхидеи – венерин башмачок настоящий, пыльцеголовник красный и пальчатокоренник Траунштайнера; водное споровое растение – полушник колючеспоровый; эпифитные лишайники – уснея цветущая, менегацция пробуравленная и лобария лёгочная; гриб-баран (грифола курчавая). В Красную книгу Республики включены также орхидеи – кокушник длиннорогий, дремлики тёмно-красный и болотный; кувшинка белоснежная, кубышка малая, ирис (касатик) сибирский, чемерица Лобеля, колокольчик волжский, лунник оживающий, герань кроваво-красная, фиалка горная, водяной орех (чилим), хохлатка Маршалла, ветреничка дубравная, сальвиния плавающая; кустарники – берёза приземистая, ивы лопарская и черничная; из деревьев – ясень обыкновенный; высшие грибы – рогатик пестиковый, паутинник фиолетовый, дождевик головач гигантский (до 50 см в диаметре), ежовик коралловидный, гиропор каштановый и другие виды покрытосеменных, папоротникообразных и мохообразных растений, лишайников и грибов (всего более 70 видов).

Животный мир достаточно разнообразен. Для территории района характерны млекопитающие: бурый медведь, волк обыкновенный, рысь, лисица рыжая, барсук, норка, ласка, горностай, куница, лось, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, белка обыкновенная, бобр речной, ондатра, мышь лесная, полёвки, ёж обыкновенный, крот европейский, землеройки, летучие мыши. Фауна птиц включает оседлые (ястреб тетеревятник, перепелятник, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка серая, неясыти, дятлы, синицы, ворона серая, ворон, сорока, чиж, щегол, воробьи, пищуха, поползень), зимующие (куропатка белая, свиристель, оляпка, пуночка, чечётка, щур, клест-сосновик) и перелётные гнездящиеся и пролётные виды (всего более 100). Пресмыкающиеся представлены змеями (гадюка, уж, медянка), ящерицами (живородящая, прыткая и веретеница); земноводные – чесночницей, лягушками (травяная и остромордая), жабами (серая и зелёная) и гребенчатым тритоном. Ихтиофауна включает виды семейства карповых (карась, линь, пескарь, жерех, уклея, чехонь, густера, лещ, язь, краснопёрка, плотва, синец, подуст, белоглазка), окунёвых (ёрш, окунь, судак), тресковых (налим), щуковых (щука), вьюновых (вьюн, голец), сомовых (сом), осетровых (стерлядь). Численность беспозвоночных животных (насекомые, паукообразные, ракообразные, моллюски, черви, кишечнополостные) составляет более 2000 видов. Река Волга является природным барьером. Такие виды, как соня-полчок, орешниковая соня, тушканчик большой, зелёный дятел, сыч домовой, усач альпийский, бражник Мёртвая голова отмечаются только в правобережной части района.

На территории района встречаются редкие виды животных, занесённые в Красные книги России и Республики Марий Эл: летучая мышь вечерница гигантская, птицы скопа, подорлик большой, беркут, орлан-белохвост, сапсан, кобчик, кулик-сорока, большой кроншнеп, крачка малая, филин и сорокопут серый, рыбы стерлядь и подкаменщик обыкновенный, стрекоза дозорщик-император, пчела-плотник, жуки красотел пахучий и отшельник кожевенный. В Красную книгу Республики включены также млекопитающие (бурундук сибирский, соня-полчок, тушканчик большой, норка европейская, выдра речная, косуля сибирская); птицы (поганка красношейная, выпь большая, лебедь-кликун, луни луговой и болотный, пустельга обыкновенная, журавль серый, чайка серебристая, горлица обыкновенная, кукушка глухая, сова ушастая, зимородок обыкновенный, удод, мухоловка-белошейка); змея медянка обыкновенная; рыбы (осётр русский, подуст волжский, колюшка девятииглая); насекомые (стрекоза красотка-девушка, шмели моховой и красноватый, бабочки махаон, подалирий, поликсена, переливница большая, бражник Мёртвая голова; паук тарантул южнорусский и другие виды (всего около 80 видов).

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). На территории района к ООПТ регионального значения относятся государственные природные заказники республиканского значения Республики Марий Эл «Емешевский» (зоологический – образован для охраны сурка обыкновенного, или байбака) и «Марийское Присурье» (комплексный – образован для сохранения широколиственных (дубово-ясеневых) лесов и лугов долины р. Суры, редких и исчезающих видов растений и животных); памятники природы ботанические («Кедровая роща (1910 г.)», «Нагорная дубрава»), гидрологические («Озеро Карасьяр», «Озеро Нужьяр») и комплексные («Болото Карасьяр», «Болото Волчье» и «Болото Большеозерское»).

Ландшафт Емешевского заказника

В соответствии со «Схемой развития сети ООПТ в Республике Марий Эл» планируется создание государственного природного заказника республиканского значения «Лутоша», памятников природы регионального значения «Урочище Чортово городище (Орланер)» (у д. Барковка), «Иоанова Гора» (у д. Четнаево), «Устье р. Сундырь» и «Малахайский» (у д. Токари). Эти территории детально изучены, и именно здесь выявлены места обитания редких видов животных и растений.