Горномарийская сторона заселялась и осваивалась людьми со времён глубокой древности. Самым древним археологическим памятником на территории района и Республики Марий Эл является Юнго-Кушергинская стоянка людей древнего каменного века (палеолита) у д. Юнго-Кушерга (XX-XVIII тыс. до н. э.). Древний человек вёл охоту на крупных животных (мамонта, шерстистого носорога, медведя, северного оленя).

В мезолите (IX-VI тыс. до н. э.) люди селились вдоль крупных рек, занимались охотой, рыболовством, в VI тыс. до н.э. на территорию района и республики проникают племена знакомые с керамикой и домашним скотоводством. В неолите (V-III тыс. до н. э.) на территории региона взаимодействуют племена волго-окской и волго-камской культур, формируется волосовская культура. В энеолите (медно-каменный век) появляются признаки освоения меди. Так археологами изучены стоянки и поселения среднего каменного века (мезолита) у деревень Еникеево, Сауткино, Болониха, Красногорка, Паулкино, Шартнейка, Шунангер, с. Юлъялы, у бывшего с. Коротни и на о. Соколья Гора; нового каменного века (неолита) – у бывших д. Ахмылово и с. Коротни, у с. Владимирское, д. Кукшлиды и о. Соколья Гора; медно-каменного века (энеолита) – у деревень Еникеево, Шунангер, Токари, Красное Селище, с. Юлъялы, бывших д. Рутки и с. Коротни.

В первой половине бронзового века (до середины II тыс. до н. э.) территория региона становится зоной контакта прафинской волосовской культуры, прабалто-славянско-германских общностей балановской и атликасинской культур, западносибирского кротовско-елунинского населения – складывается чирковская культура лесных скотоводов; вторгаются индоиранские лесостепные скотоводческие племена абашевской культуры. Вторая половина бронзового века (вторая половина II тыс. до н. э.) – период взаимодействия срубно-андроноидных и древнефинских культур (приказанской, поздняковской, текстильной керамики).

Эпоха бронзы представлена курганными могильниками у сёл Пайгусово, Виловатово, деревень Пепкино, Сарлайкино, Мямикеево, Миняшкино, Шерекей; стоянками и поселениями у сёл Юлъялы и Владимирское; деревень Писералы, Носёлы, Нижние Шелаболки, Саратеево, Шартнейка, Ключево, Четнаево; бывших д. Ахмылово и с. Коротни.

Пепкинский курган

Ранний железный век (I тыс. до н. э. – середина I тыс. н. э.) на территории региона характеризуется сосуществованием ананьинской общности и общности текстильной керамики, закладывается основа западных финно-язычных народов, позднее появляются кочевые племена (писеральско-андреевская культура). Ранний железный век на территории района представлен находками укрепленных городищ у деревень Копань, Новая Слобода, Токари (Малахай) и с. Емангаши; стоянок и селищ у с. Юлъялы, д. Сиухино, д. Токари и бывшей д. Акозино.

В раннем средневековье формируются племена древнемарийской культуры – об этом свидетельствует Младший Ахмыловский могильник (VI-VII вв. н. э.). Отсюда в VII-XI вв. они продвигаются на север вдоль р. Ветлуги и на восток к р. Вятке. В IX-XI вв. происходит консолидация марийского этноса и закладываются различия этнографических групп мари на фоне хозяйственных и культурно-языковых контактов с вторгшимися на Волгу ранними тюрками (булгарами) и расселившимися в Волго-Окском бассейне восточными славянами. Развиваются земледелие, скотоводство, ремесленное производство, торговля. Население проживает в селищах вблизи укрепленных городищ. Формируется родоплеменная знать (князья), закладываются основы феодальных отношений и государственности.

В X-XIII вв. территория Марийского края входила в состав Волжской Булгарии, в XIII-XV вв. – Золотой Орды, а после её распада – Казанского ханства.

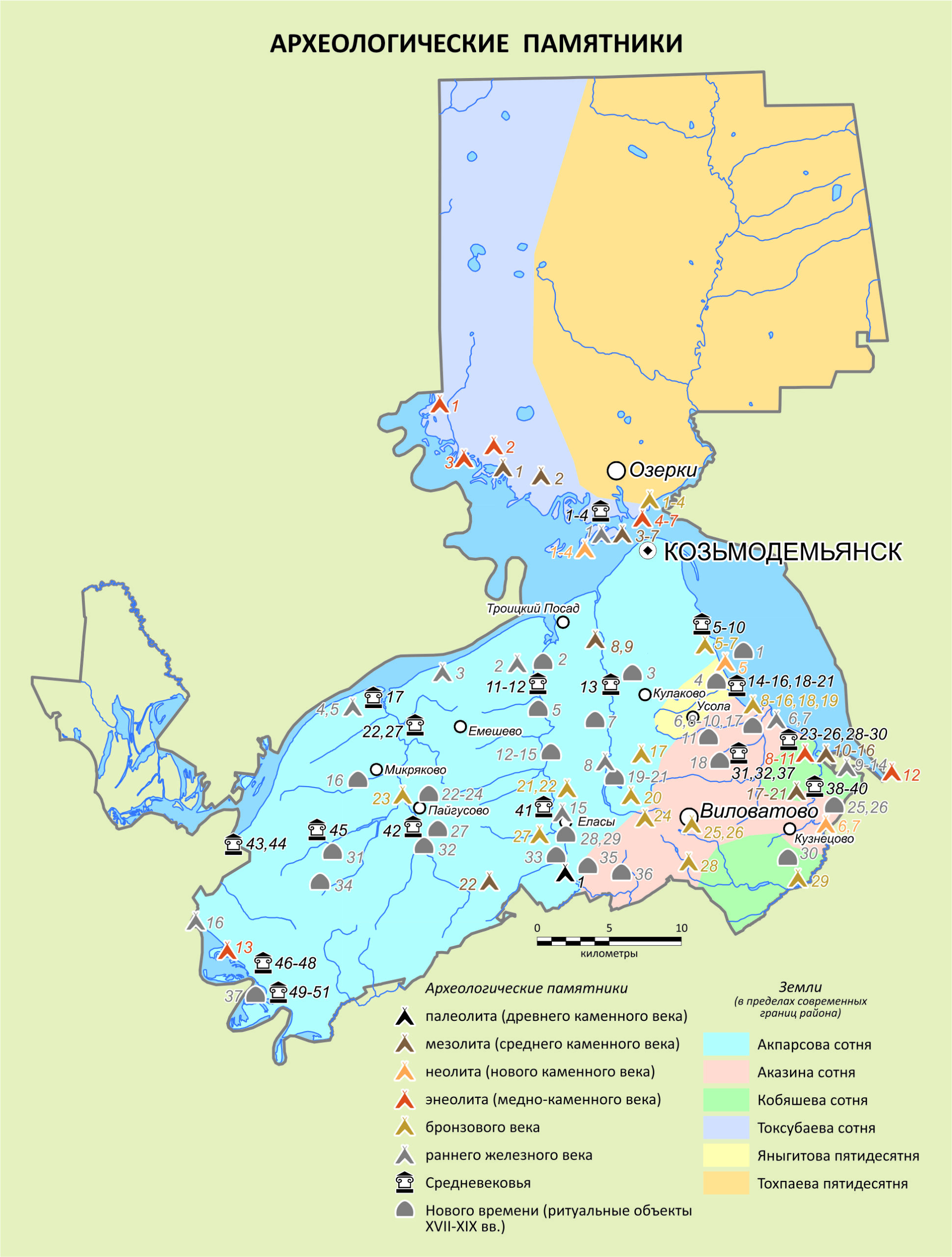

Краткая информация об объектах, пронумерованных на карте, приведена здесь.

Всего на территории района выявлено более 170 объектов археологического наследия (памятники, ансамбли), из них 72 имеют федеральное значение и включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ЕГРОКН) – в т. ч. стоянки людей палеолита, мезолита и неолита; поселения и стоянки энеолита и бронзового века; курганы бронзового века; городища, стоянки и курганы раннего железного века; городища, селища, могильники и жертвенники Средневековья. Однако более 70 объектов утрачены или повреждены из-за хозяйственной деятельности.

Более подробно об археологических памятниках можно узнать в книге В. В. Никитина «Археологическая карта Республики Марий Эл. Йошкар-Ола» (2009) и на сайте ЕГРОКН.

В середине XVI в. происходят важные события в исторической судьбе марийского народа, связанные с вхождением марийских земель в состав Российского государства. Стремясь положить предел военным разорениям, горные марийцы («горная черемиса» - название появилось в русских письменных источниках в середине XVI в.) совместно с чувашами в 1546 г. направили в Москву к царю Ивану Грозному делегацию с предложением о военном союзе против Казанского ханства. В 1551 г. в Свияжске горные мари, чуваши и мордва приняли российское подданство. Важную роль в этом процессе сыграли сотный князь Акпарс и его сподвижники – сотные князья Аказ, Токсубай и Кобяш (Ковяж), старейшины Тохпай и Яныгит.

Памятник Акпарсу в г. Козьмодемьянске

Как крепость (острог) в 1583 г. основан город Козьмодемьянск. Основу населения города составляли воеводский двор, священнослужители, стрельцы, пушкари, воротники, в слободах – ремесленники, крестьяне, купцы. Вокруг г. Козьмодемьянска формируется одноименный уезд. При этом сохраняется устоявшееся административно-территориальное деление (со времён Золотой Орды) на «сотни» и «пятидесятни» (вплоть до конца XVIII в.).

В XVII в. г. Козьмодемьянск становится важным транзитным пунктом на Волжском торговом пути и Сибирском тракте, постепенно утрачивает военное значение.

В 1607 году был основан первый в Марийском крае Большеюнгинский Никольский (Покровский) мужской монастырь, в 1625 г. – Спасо-Юнгинский монастырь, в 1626 г. – Козьмодемьянский Вознесенский женский монастырь, начинается процесс оформления феодальной вотчины в крае, приведший к усилению притока русского населения.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, с XVII в., каменное здание с 1812 г. (с. Покровское)

В XVIII в. в ряде сёл Козьмодемьянского уезда (Пайгусово, Чермышево Первое, Малый Сундырь, Кузнецово, Сумки, Кожважи, Пертнуры) были построены православные храмы.

По губернской реформе Петра I территория Козьмодемьянского уезда в 1708 г. вошла в состав Казанской губернии. По данным 1764 г. в поселениях четырёх «сотен» (Акпарсовой, Аказиной, Кобяшевой, Токсубаевой) и двух «пятидесятен» (Токпаевой, Яныгитовой), проживало около 21 тыс. горных марийцев.

Камень «Сие есть земля Акпарсова князя сотнаго» (у моста через р. Юнга)

В ходе административно-территориальной реформы, проведенной Екатериной II в 1780-1781 гг., в уезде было введено волостное деление, а горномарийское население было разделено по трём губерниям: основная его часть оставалась по-прежнему в Козьмодемьянском уезде Казанской губернии, а частью вошло в состав Васильского и Макарьевского уездов Нижегородской губернии и Царевосанчурского (с 1796 г. – Яранского) уезда Вятской губернии.

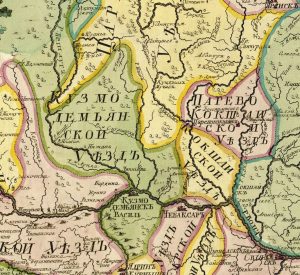

Козьмодемьянский уезд в 1745 г.

(фрагмент карты «Царство Казанское с окольными провинциями и частью реки Волги» из Атласа Российского, 1745).

Усиление повинностей и социальные противоречия нередко вызывали формы народного протеста – население края принимало активное участие в крестьянских войнах под предводительством Степана Разина (1667-1671) и Емельяна Пугачёва (1773-1775), Акрамовском восстании (1842) и других бунтах.

В 1791 г. в г. Козьмодемьянске открыто первое в Марийском крае народное училище; в 1826 г. – первая в крае лечебница (в 1866 г. преобразована в Козьмодемьянскую земскую больницу); в 1856 г. – первая в крае метеостанция (в 1886 г. получила статус метеорологической станцией 2 разряда при Главной физической обсерватории); в 1862 г. – женское училище; в 1870 г. – первая в крае земская аптека; в 1875 г. – городской банк; в 1876 г. – черемисская женская школа Братства св. Гурия при монастыре; в 1882 г. – общественная библиотека; в 1885 и 1888 гг. – мужские церковно-приходские школы; в 1897 г. - первая в крае типография.

Первые приходские училища (школы) в сельской местности открываются в сёлах Пертнуры (1812 – первая школа для горных мари открыта миссионером и переводчиком Священного Писания на марийский язык протоиереем Андреем Альбинским), Малый Сундырь (1822), Виловатово (1841), Сумки (1843), Кожважи (1843), Еласы (1846) и Коротни (1849). В марийских школах было введено первоначальное обучение на родном языке. Большую роль в приобщении крестьянских детей к грамоте сыграли горномарийские просветители И. Я. Моляров, В. Л. Лукьянов, И. М. Кедров, Г. Я. Яковлев. В 1896 и 1905 гг. открыты земские больницы в бывшей д. Рутка и с. Еласы.

Во второй половине XIX в. Козьмодемьянск становится крупным центром российской лесоторговли – Козьмодемьянская (Никольская) лесная ярмарка (проводилась с 1 июля по 25 августа) считалась второй в России после Архангельской. В окрестностях города работали лесопильные, пиво-медоваренный и кирпичные заводы. На Волге также проходила Покровская ярмарка (14-20 октября) по сбыту зерна, кустарной и промышленной продукции.

Усилиями многих поколений леса горномарийской стороны были превращены в окультуренные поля, сенокосы и луга. Традиционные зерновые культуры - рожь, овес, ячмень, ярица и полба, дополнялись пшеницей, различными огородными (репа, лук, капуста, редька, чеснок, свекла, огурцы, морковь) культурами и садами (вишня, яблони, сливы). Развивалось хмелеводство, выращивались лён и конопля, а с середины XIX в. – картофель. Бортничество уступило место пасечному (ульевому) пчеловодству. Жители левобережной стороны большею частью были заняты рубкой и сплавом леса.

Во многих селениях получили развитие крестьянские промыслы: изготовление саней, колёс, лодок, плетёных изделий (сундуки, корзины, тарантасы), гнутой мебели, ювелирных украшений (цепочек), музыкальных инструментов (гусли, гармони), тканье национальных поясов, сапожное мастерство. Зажиточные крестьяне имели водяные, а с середины XIX в. и ветряные мельницы, кирпичные, шерстобитные, кожевенные и маслобойные заводы. Продукты своего труда горные марийцы сбывали на базарах и ярмарках, регулярно проводившихся в сёлах Еласы, Покровское, Большой Сундырь, а также в близлежащих городах – Козьмодемьянске, Васильсурске, Ядрине. Некоторые торгующие крестьяне становились предпринимателями, имели даже свои пароходы на Волге. Приволжское население всё более отрывалось от земледелия и уходило на судовые и сплавные промыслы.

В 1897 г. на территории в пределах современных границ Горномарийского района проживало около 56 тыс. чел. (мари – 78 %, русские – 22 %), из них 5284 чел. – в г. Козьмодемьянске, который был третьим по величине среди городов Казанской губернии (после г. Казань и г. Чистополь).

В 1905 г. в Козьмодемьянске открыта четырехклассная женская прогимназия (с 1908 г. – гимназия), в 1910 г. – мужская гимназия, в 1919 г. – основан Козьмодемьянский уездный музей и открыта школа-мастерская изобразительного искусства и художественного производства, в начале 1922 г. дала электрический ток первая в Марийском крае государственная дизельная электростанция.

Большие изменения в марийском крае произошли после издания декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 4 ноября 1920 г. об образовании Марийской автономной области, в состав которой был включён Козьмодемьянский уезд Казанской губернии и Емангашская волость Васильсурского уезда Нижегородской губернии. 15 января 1921 г., согласно решению областного ревкома, на базе этих территорий был образован Козьмодемьянский кантон. 26 мая 1921 г. Емангашская волость возвращена в Нижегородскую губернию. В 1924 г. образован Юринский кантон из части Лысковского и Краснобаковского уездов Нижегородской губернии.

По данным М. Н. Янтемира на 1 января 1925 г. на территории Козьмодемьянского и Юринского кантонов в пределах современных границ Горномарийского района в 249 населенных пунктах проживало 57 тыс. чел (мари – 73,3 %, русские – 26,2 %, чуваши и татары – 0,5 %), в т. ч. в г. Козьмодемьянске 7 тыс. чел. (русские – 94,9 %).

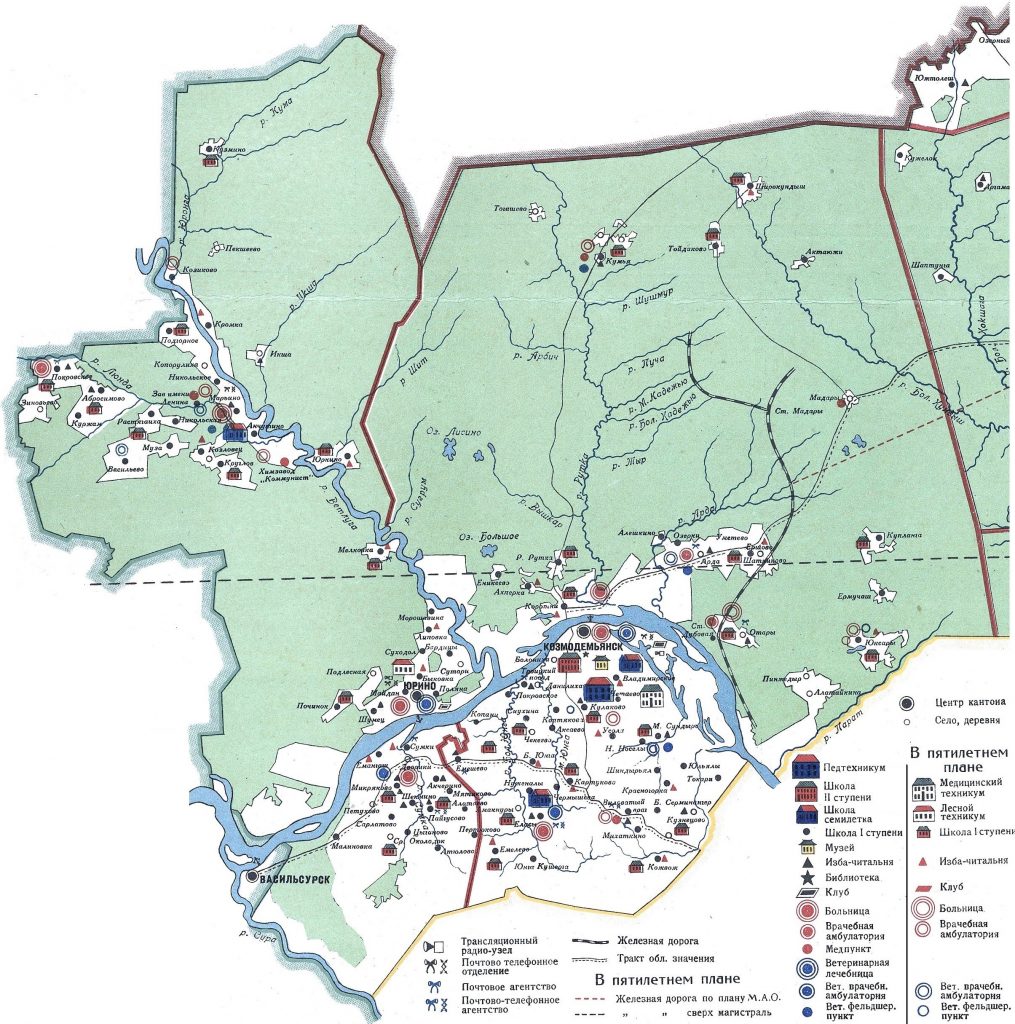

М. Н. Янтемир приводит такие сведения о Козьмодемьянском кантоне: система образования включала 39 школ первой ступени (50 учителей), 2 школы-семилетки (20 учителей), 1 школа первой ступени (14 учителей), 1 профшкола (6 преподавателей), 1 библиотека, 8 изб-читален, 3 клуба и 1 народный дом, Горномарийский педагогический техникум, инструкторская школа по производству музыкальных инструментов; здравоохранение было развито удовлетворительно: 3 больницы (40 коек), 3 фельдшерских пункта, 6 аптек, медперсонал: 7 врачей, 10 фельдшеров, 3 акушерки, 1 зубной врач, 1 провизор и 7 фармацевтов. 97 % населения занималось сельским хозяйством. В посевах преобладали рожь (58 %), ячмень (26 %), овёс (9 %), пшеница (5 %), а также картофель (0,8 %). Животноводство имело подсобное значение (по статистике на 1 хозяйство приходилось: лошадей 0,9, дойных коров 1,2, овец 2,5, свиней 0,4 головы; 0,2 улья). Район являлся лидером в Марийском крае по развитию садоводства и рыболовства. Сады занимали 3 % от сельскохозяйственных земель (более 50 тыс. яблонь сортов анис, боровинка, грушовка, антоновка со средней урожайностью по 3 пуда с яблони). Развитию садоводства способствовал плодовый питомник. Основными рыболовными угодьями являлись р. Волга и её пойменные озёра (Трофимово, Ахмылово и др.).

Лесозаготовки велись различными организациями (Московско-Казанская железная дорога, Эксплолес, Марисоюз, Лесзаг) и артелями. Промышленное производство было представлено лесопильными (Трёхруткинский, Коротненский) и кожевенным заводами, Козьмодемьянской электростанцией (26 кВт) и типографией; кустарное производство –деревообработкой (бондарным, столярно-токарным, плотницким делом, изготовлением дуг из ивы, ободов, полозьев, колёс из дуба; корзин из ивового прута; гнутой мебели из черёмухи; тростей, кулей, рогож), смолокурением, углежжением; металлообработкой (кузнечным, слесарным, паяльным промыслом); добыче камня, обжигом извести и кирпичным производством; обработкой кожи, овчины, шерсти, зерна (39 водяных, 52 ветряные, 4 конные мельницы), маслянистых культур. Население также занималось охотничьим, шорным и портновским промыслом; извозом, работой на лесосплаве и резных судах, огородничеством, плетением лаптей, заготовкой клюквы, мха, лыка и мочала.

Социально-культурная карта Козьмодемьянского и Юринского кантонов

(фрагмент Социально-экономической карты Марийской автономной области Нижегородского края, 1930)

В 1931 г. Козьмодемьянский и Юринский кантоны преобразованы в Горномарийский национальный район.

Коллективизация крестьянских хозяйств в конце 1920-х – начале 1930-х гг., репрессии 1930-х гг. изменили традиционный уклад деревенской жизни, судьбы зажиточной части марийского крестьянства и интеллигенции. Марийский край потерял многих видных политических и культурных деятелей, в т. ч. уроженцев горномарийской стороны: руководителей исполкомов Козьмодемьянского кантона, Горномарийского и Еласовского района, облисполкома и обкома Марийской автономной области В. Г. Аникина, И. Ф. Вассанова, Н. Д. Дмитриева, Ф. П. Иванова, М. Я. Семёнова, В. Н. Смиренского, Т. Д. Шатрова; основоположника горномарийской литературы Н. В. Игнатьева и талантливых молодых литераторов А. Г. Алёшкина (Пекпатр) и В. М. Петухова (Патраш); педагогов-авторов учебной литературы на горномарийском языке С. Г. Гаврилова (Эпин), П. Г. Григорьева (Эмяш), И. Т. Митюка, С. В. Шорина, П. И. Ярускина, Ф. Д. Данилова; первого марийского режиссёра Маргостеатра А. И. Маюк-Егорова и др.

Памятник жертвам политических репрессий в с. Еласы

По мере укрупнения колхозов расширялись земельные площади, строились конные дворы и фермы, создавались машинно-тракторные станции (МТС), росло количество школ, клубов, магазинов и медицинских учреждений, ветеринарных пунктов.

В 1933 г. в Козьмодемьянске открыта лесосплавная контора, ставшая к 1950-х гг. крупнейшей на Волге.

В 1936 г. район разукрупнён на Еласовский (в марте-сентябре 1936 г. назывался Микряковским), Горномарийский и Юринский районы. В 1939 г. из Горномарийского района выделен Килемарский район.

Накануне войны в Горномарийском и Еласовском районах в 1940 г. насчитывался 191 колхоз, 27 предприятий, 90 школ, 30 медицинских учреждений.

Суровым испытанием стала Великая Отечественная. За годы войны из Горномарийского и Еласовского районов, города Козьмодемьянска были призваны на фронт более 14 тыс. чел., из них домой вернулись менее 8 тыс. чел. Многие уроженцы горномарийской земли за проявленные героизм и мужество удостоены боевых наград, а Ф. Г. Радугину и В. Ф. Криворотову присвоено звание Героя Советского Союза.

Памятник В. Ф. Криворотову

Победа над врагом ковалась и в тылу: испытывая на себе все тяготы и лишения военного времени, самоотверженно трудились женщины, старики, подростки, дети на колхозных полях, лесозаготовках, строительстве зимой 1941-1942 гг. Горномарийского участка оборонительного рубежа в левобережье Волги протяженностью 45 км – от устья реки Ветлуги до устья реки Парат.

Память о подвиге народа увековечена в виде мемориалов воинской славы (памятники героям СССР, стелы, обелиски, мемориальные доски) во многих населённых пунктах района.

На карте номерами обозначены памятники, посвящённые Великой Отечественной войне, и малая родина героев Великой Отечественной войны. С краткой информацией о них можно ознакомиться здесь.

Фотогалерея "Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне"

В результате напряжённых усилий тружеников деревни в послевоенные годы были достигнуты успехи в развитии сельского хозяйства: расширились посевные площади, увеличивалось производство зерна, картофеля, построены специализированные животноводческие комплексы.

В 1959 г. Еласовский и Юринский районы присоединены к Горномарийскому району, а в 1972 г. вновь выделен Юринский район. В 1980 г. Дубовский поселковый совет, Ардинский, Визимьярский и Юксарский сельские советы были переданы в состав Килемарского района.

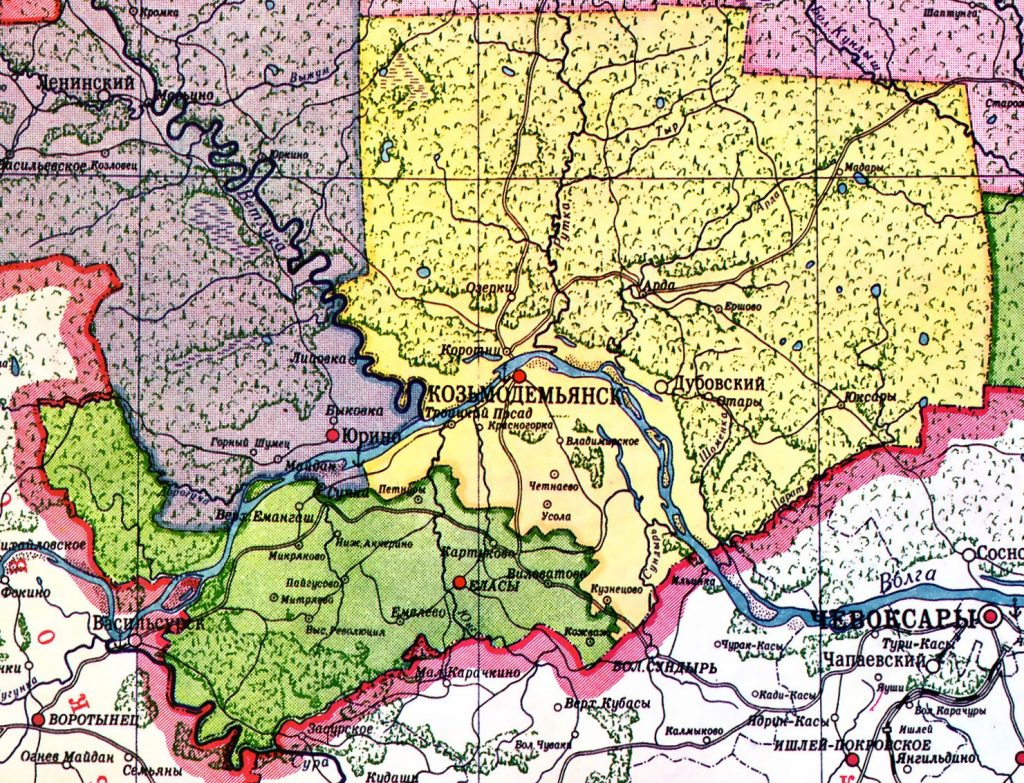

Карта Горномарийского и Еласовского районов

(фрагмент карты Марийской АССР, 1957 г.)

С историческими картами на территорию района можно познакомиться на сайте «Это место»:

План генерального межевания Козьмодемьянского уезда (1798),

Военно-топографическая карта Казанской губернии (1880),

Карта Козьмодемьянского уезда (1912),

Карты Марийской автономной области (1925, 1928, 1930),

Карты Марийской АССР (1939, 1954, 1957, 1982).

В 1920-1960 гг. в левобережной части района возникали лесные посёлки (лесоучастки) Абажъяр, Арбуч, Боровское, Бусный Бор, Васильсурский, Карасъяр, Кого Яр, Мартышкино, Осмолоучасток, Сухая дорога, Сушилка, Транспортный и др. С сокращением лесозаготовок происходил отток населения.

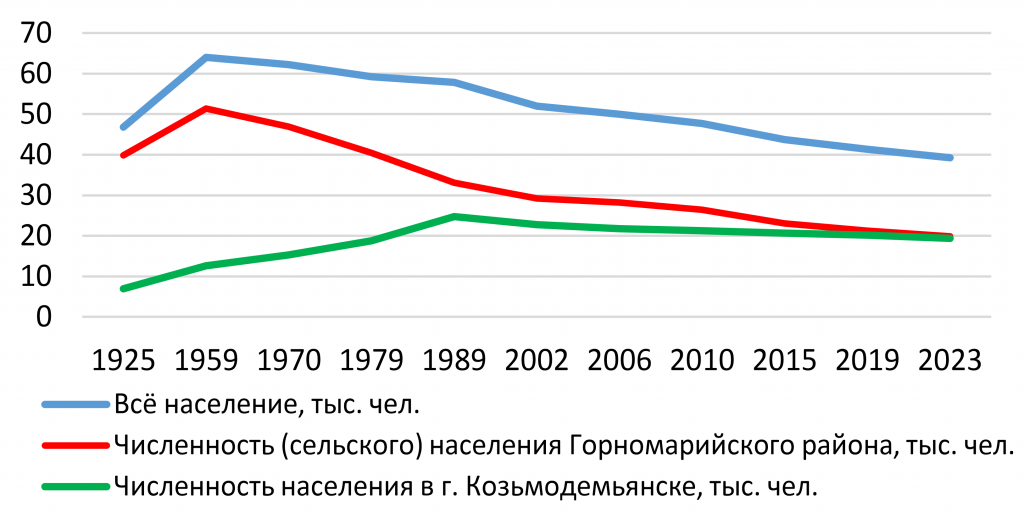

К 1959 г. численность сельского населения достигает максимума, далее оно сокращается, но симметрично растёт число жителей г. Козьмодемьянска вплоть до начала 1990-х годов.

Динамика численности населения

(в пределах современной территории района)

На реках Юнга, Малая Юнга, Сумка, Большая Сундырка, Кожважка (на месте бывших водяных мельниц) в 1940-1960 гг. действовали малые ГЭС. С 1963 г. началась электрификация района от Чувашской энергосистемы.

В 1966 г. в г. Козьмодемьянске заработали электротехнические заводы «Копир» и «Потенциал», ставшие градообразующими, что позволило в 2019 г. получить Козьмодемьянску статус моногорода.

В 1960-1980 гг. проводится работа по переводу сельского хозяйства на промышленную основу, на селе и городе строятся жилье, производственные и социально-культурные объекты. Трудовыми успехами славились коллективы таких колхозов и совхозов, как «Сила», «Дружба», «Смена», им. Ленина, им. Мосолова, птицефабрики «Горномарийская» и других хозяйств.

Негативные последствия для населения и хозяйства района имело затопление в 1980 г. водами Чебоксарского водохранилища 30,5 тыс. га земель (более 20 тыс. га сельскохозяйственных и лесных угодий, многочисленные пойменные озёра), создались условия для подтопления и заболачивания прилегающих территорий, оползневых и абразионных процессов по берегам водохранилища. С карты района исчезли сёла Коротни и Малый Сундырь, посёлки Боровское и Губинский (Коротни), деревни Акозино, Ахмылово, Новая Рутка, Подъём, Рутка, Руткинская Грива, выселки Жареный Бугор, Кузьмино и Надежда.

В 1950-1980 гг. «исчезает» ряд населённых пунктов путём объединения. Так в состав с. Виловатово входит д. Полянок, в с. Кузнецово – д. Ненайдарово и д. Яндеркино; в д. Шиндыръялы – д. Алдайкино; в д. Запольные Пертнуры – д. Тодымваж; д. Четнаево – д. Архипкино, д. Изи Копен и д. Сибаторкино; в с. Кулаково – д. Цатнуры; в с. Емангаши – д. Верхние Емангаши; в д. Рябиновка – д. Виноградовка; в д. Мороскино – д. Магазейная; в д. Крайние Шешмары – д. Поташкино; в д. Озерки – п. Заволжский (Вахтан), п. Речфлот (Гусин Бор), выс. Трактор; в д. Нижнее Сарлайкино – д. Верхнее Сарлайкино. В 2014 г. в состав д. Верхнее Акчерино включена д. Нижнее Акчерино.

Город Козьмодемьянск в 1990-2010 гг. входил в список исторических городов России, в настоящее время является историческим поселением регионального значения (2020).