Сведения о первых поселениях людей на территории района относятся к VII-IV тысячелетию до нашей эры. Археологами изучены стоянки людей среднего каменного века (мезолита) у д. Мари-Кужеры, д. Юрдур (р. Вонча), д. Ерумбал и с. Шоруньжа (VII тыс. до н. э.) и нового каменного века (неолита) на оз. Глухом (VI-IV тыс. до н. э.), у д. Мари-Кужеры (VI тыс. до н. э.), д. Cтарое Мазиково (VI-IV тыс. до н. э.), д. Ерумбал (V-IV тыс. до н. э.) и д. Фадейкино (IV тыс. до н.э.). У бывшей д. Барские Кужеры и д. Испаринск описаны поселения неолита-энеолита (раннего металла) III тыс. до н.э. Эпоха бронзы представлена поселениями у д. Мари-Кужеры (II тыс. до н. э.), бывшей д. Барские Кужеры и стоянками у д. Ерумбал (II тыс. до н. э.).

Марийцы пришли на территорию района в период между XI и ХIII веками с правобережья Волги, вытеснив удмуртское население. Топонимическим памятником пребывания удмуртов (арских людей) осталось село Арино. Часть мари в район пришла, видимо, и с Яранской стороны Вятской губернии (что также отразилось в топонимике). Средневековыми памятниками древнемарийской культуры на рубеже I-II тыс. нашей эры считаются городища Карман Курык (у д. Абдаево), у д. Юрдур (р. Вонча), селище Яра Мари (у д. Чевернур).

В XV-XVI вв. Моркинская земля входила в Казанское ханство, после падения которого в 1552 г. – в состав Казанского приказа, а позденее – Казанкской губернии Российского государства. Процесс присоединения земель луговых мари происходил сложно, что находит подтверждение в Черемисских войнах 1552-1557 гг., 1572-1574 гг. и 1582-1584 гг.

В 1678 г. возникает будущий поселок Морки (сначала как починок, а позднее – село Богоявленское или Морки). Возможно, история районного центра, по предположению М. Н. Янтемира (1926), ведет свое начало с Моркинского острога (конец XVI века).

С краткой информацией об объектах, пронумерованных на карте, можно ознакомиться здесь. Более подробно об археологических памятниках можно узнать в книге В. В. Никитина «Археологическая карта Республики Марий Эл» (2009) и на сайте ЕГРОКН.

Всего на территории района выявлено более 50 объектов археологического наследия (памятники, ансамбли), из них 23 имеют федеральное значение и включены Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – в т. ч. стоянки людей мезолита и неолита, поселения неолита, энеолита и бронзового века, городища раннего и верхнего Средневековья, погребения позднего Средневековья. Однако, более 20 объектов утрачены или повреждены в следствие хозяйственной деятельности.

В XVIII-XIX вв. начались позитивные изменения в сельском хозяйстве, выразившиеся в увеличении пашенных площадей, переходе к трехполью; расширялись лесные промыслы, получили распространение мукомольни, огородничество, пчеловодство. Животноводство играло подсобную роль. Стала налаживаться торговля – Моркинский край поставлял пушнину, кожу, продукты лесных промыслов и ремёсел. Развивается стекольное производство – Стекольный завод в д. Чёрные ключи (д. Старый завод) (работал в 1779-1867 гг.), Воскресенский завод в с. Петровское (1795-1912), Горинский завод в д. Алексеевка (1870-1901) и Кужерский (1856-1986) заводы (непродолжительное время работали Шалинский, Кушнинский, Уртемский и Туранчинский заводы), работают бумажные фабрики в с. Шоруньжа (1837) и мелкотоварное производство (смолокурение, деревообработка, рогожно-кулеткацкий промысел, углежжение).

В первой половине XIX в. открываются приходские школы в с. Морки (1820) и с. Шиньша (1845), позднее школы – при посёлке Кужерского стекольного завода (1869), в д. Азъял (1870), д. Алексеевка (1870), д. Алмаметьево (1870), с. Шоруньжа (1871), с. Арино (1872) и других населённых пунктах.

Земли современного района в составе Моркинской, Себеусадской, Шиньшинской и частично Сотнурской волостей входили в Царевококшайский уезд Казанской губернии.

Большие изменения в марийском крае произошли после издания 4 ноября 1920 г. декрета ВЦИК и Совнаркома РСФСР «Об образовании автономной области марийского народа». Моркинская земля сначала вошла в Краснококшайский кантон, а 28 августа 1924 г. был образован Моркинский кантон. М. Н. Янтемир приводит такие сведения о Моркинском кантоне на 1 января 1925 года: «Население кантона составляло 42283 человека (мари – 80,3 %, русские – 14,5 %, татары – 5 % и чуваши – 0,2 %). В кантоне насчитывалось 173 населенных пункта, при этом населённых пунктов с числом жителей свыше 1000 человек не значилось. На 98,8 % население составляли земледельцы. В посевах преобладали рожь (50 %), овёс (33 %), гречиха (15 %), а также картофель (2 %). Животноводство имело подсобное значение (по статистике на 1 хозяйство приходилось: лошадей 0,7, дойных коров 0,9, овец 1,9, свиней 0,2 головы). Значительное развитие имело пчеловодство (0,6 улья на 1 хозяйство). Лесозаготовки велись различными организациями (Акмарчувлес, Мариэксплолес, Марисоюз, Татлесотрест). Фабрично-заводская промышленность была представлена только заводом «Красный Стекловар», кустарная промышленность – смолокурением и дёгтекурением, деревообработкой (бондарным, столярно-токарным, плотницким делом, производством саней, телег, гуслей), производством верёвок, канатов, кулей, рогож; обработкой кожи, овчины, шерсти, зерна (20 водяных, 50 ветряных, 10 конных мельниц), маслянистых культур, металлообработкой (кузнечный, слесарный, паяльный промыслы), добычей камня и кирпичным производством. Население также занималось огородничеством, рыболовным и охотничьим промыслом, ткачеством, вышивкой, плетением лаптей, сбором грибов и ягод. Здравоохранение было развито слабо: имелись одна больница в Морках (на 22 койки, 2 врача) и 2 фельдшерских пункта (с. Арино и с. Шиньша). Система образования включала 32 школы первой ступени (46 учителей), 2 школы-семилетки (Аринская и Моркинская – 13 учителей), Моркинскую столярно-токарную мастерскую, Моркинский детский дом, 1 библиотеку, 16 изб-читален и 1 клуб».

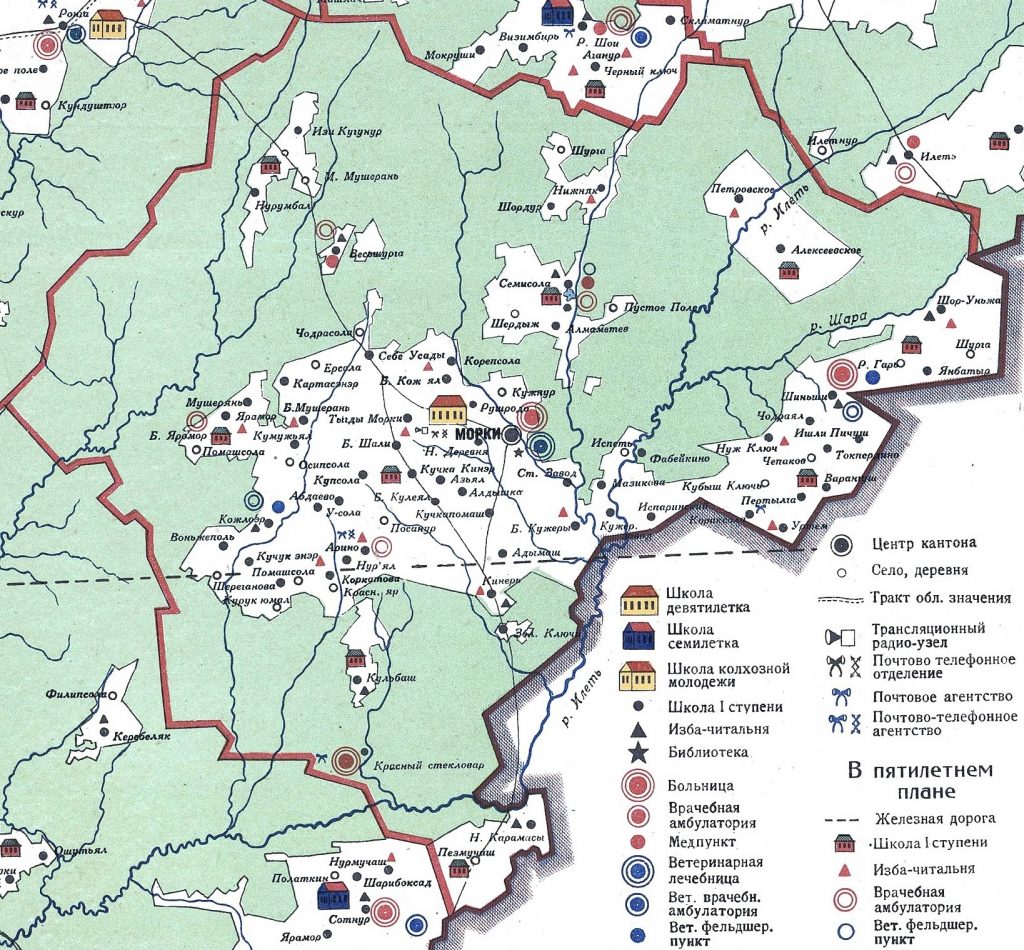

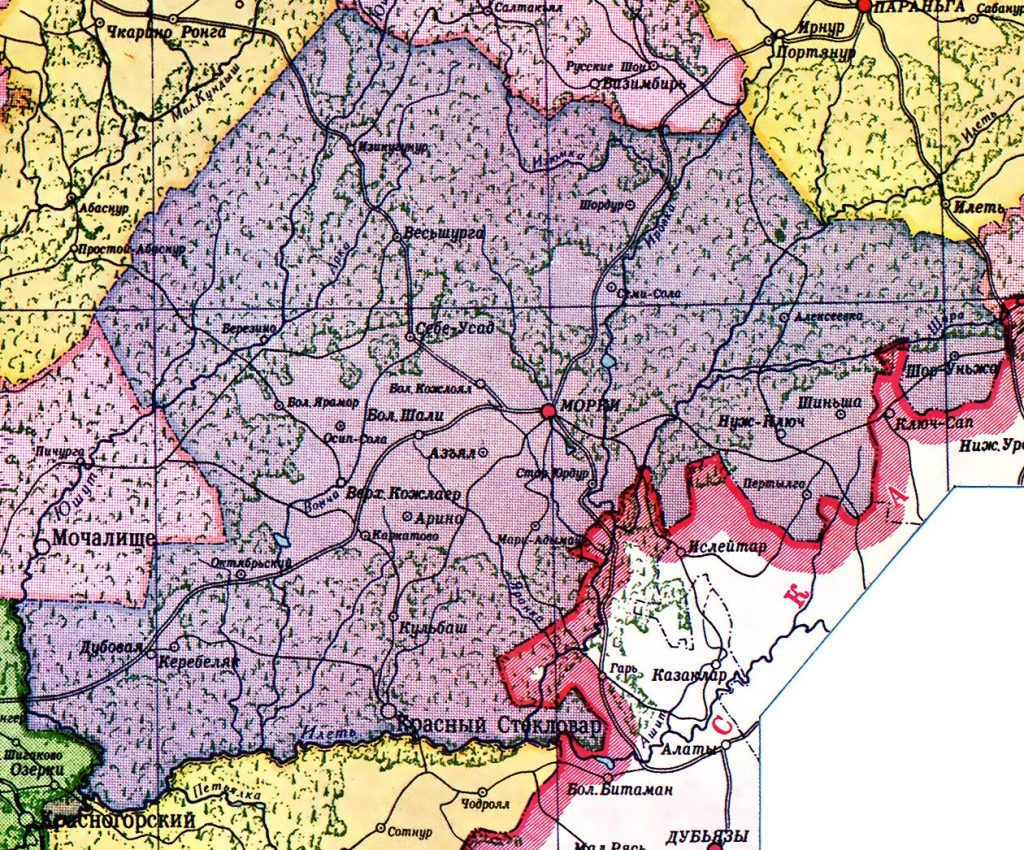

Социально-культурная карта Моркинского кантона

(фрагмент Социально-экономической карты Марийской автономной области Нижегородского края, 1930)

Территория кантона, а с 1932 г. и Моркинского района до 1960-х гг. неоднократно претерпевала изменения, которые касались в основном южной части района. Так, в 1936-1956 гг. часть современной территории района (с 1936 г. – Кульбашинский сельсовет, поселковый совет Красный Стекловар, с 1941 г. – дополнительно Аринский, Коркатовский, Кожлаерский, а к 1952 г. и Октябрьский сельские советы) входила в состав Сотнурского района, райцентром которого с 1941 г. был р. п. Красный Стекловар.

В 30-е годы XX века марийский край в результате репрессий потерял многих видных политических и культурных деятелей, в т. ч. и уроженцев моркинской земли: организаторов и руководителей Марийской автономии И. П. Петрова и Н. Ф. Бутенина, первого директора МарНИИ В. А. Мухина, учёного-краеведа М. Н. Янтемира, создателя и первого директора Марийского республиканского краеведческого музея Т. Е. Евсеева, педагога-миссионера Т. Е. Ефремова, классиков марийской литературы С. Г. Чавайна и Н. С. Мухина, талантливых молодых литераторов Е. С. Сидорова (Содорон Епрем), Х. Н. Смирнова (Крисам Алдиар), И. С. Степанова (Олык Ипай), С. А. Краснова (Элнет Сергей).

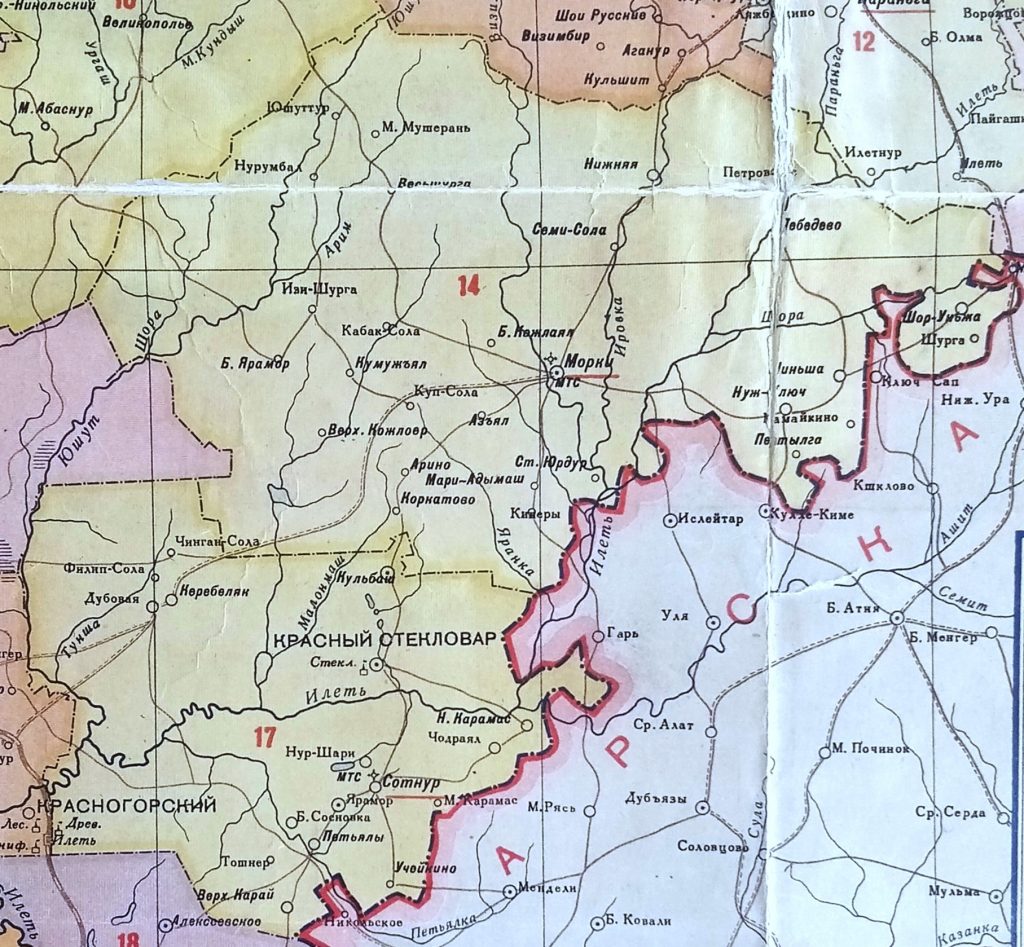

Карта Моркинского и Сотнурского районов

(Фрагмент карты Марийской АССР, 1939 г.)

С историческими картами на территорию района можно познакомиться на сайте «Это место»:

Межевой план Царевококшайского уезда (1798),

Военно-топографическая карта Казанской губернии (1880),

Карта Царевококшайского уезда (1913),

Карты Марийской автономной области (1925, 1928),

Карта Моркинского кантона (1932),

Карты Марийской АССР (1939, 1954, 1957, 1982).

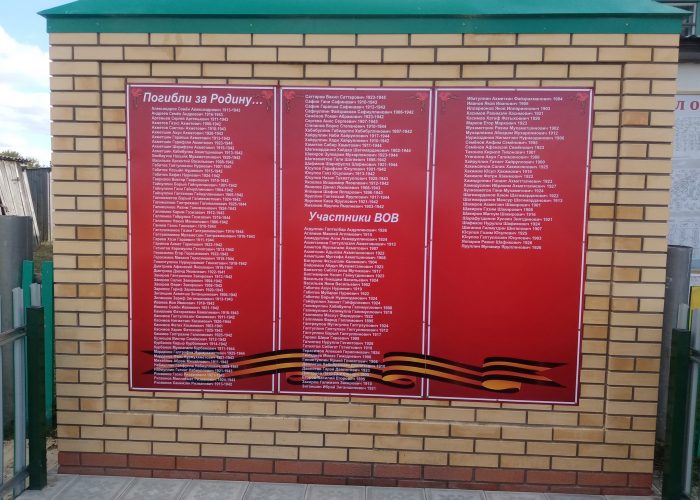

Мирный труд жителей района прервала Великая Отечественная война. Почти 13 тысяч своих сыновей и дочерей отправила на фронт Моркинская земля. Четверо за мужество и героизм были удостоены звания Героя Советского Союза: В. И. Соловьев (уроженец д. Малый Карамас), Н. П. Павлов (уроженец д. Малый Ярамор), Х. Х. Хасанов (уроженец д. Тат-Кушня), З. А. Краснов (уроженец с. Кутюк-Кинер). Более 6 тысяч моркинцев не вернулись домой. Неоценим трудовой подвиг тружеников тыла – женщин, детей и стариков. Память о подвиге народа увековечена в виде мемориалов воинской славы (памятники героям СССР, стелы, обелиски, мемориальные доски) во многих населенных пунктах района.

На карте номерами обозначены памятники и малая родина героев Великой Отечественной войны. С краткой информацией о них можно ознакомиться здесь.

Фотогалерея "Подвиг народа"

После Победы в Великой Отечественной войне население с энтузиазмом включилось в борьбу за досрочное выполнение плана восстановления и развития народного хозяйства. К 1950 году во многих отраслях производства не только был достигнут, но и превзойден довоенный уровень.

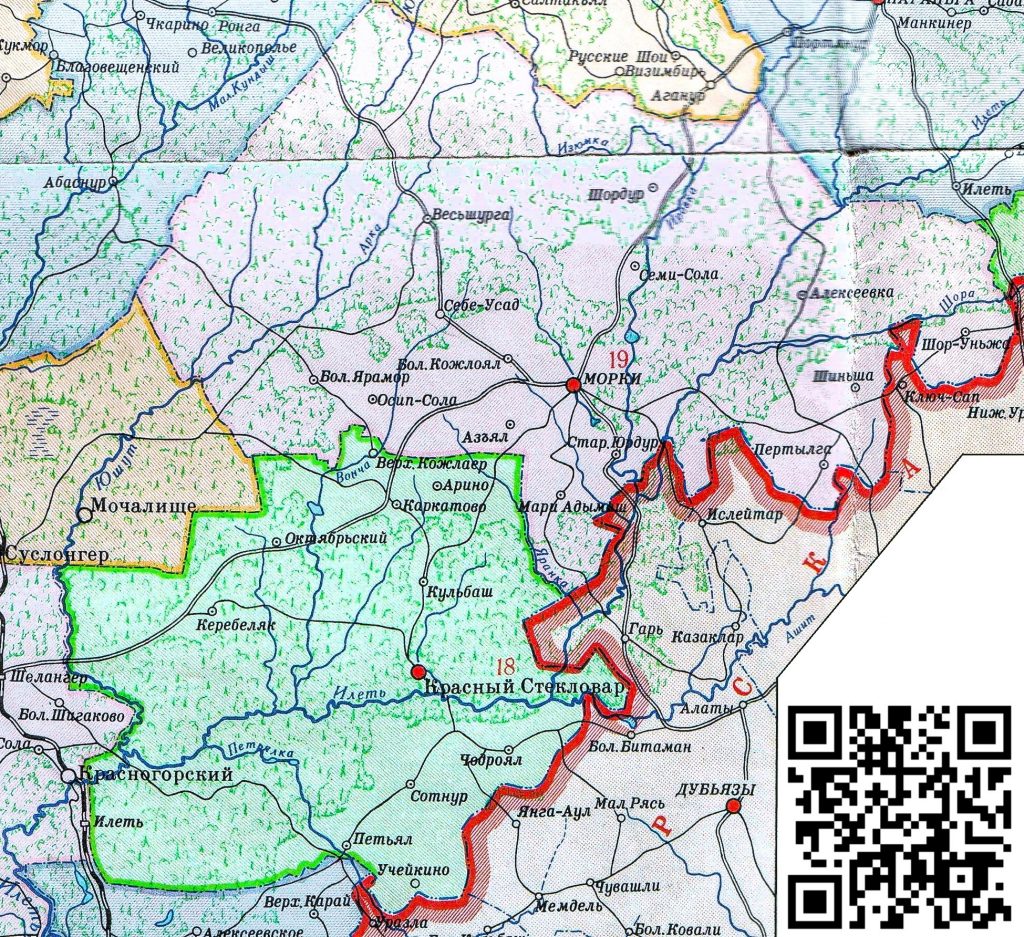

Карта Моркинского и Сотнурского районов

(Фрагмент карт Марийской АССР, 1954 г.)

В середине XX века возникают лесные посёлки – Зеленогорск, Комсомольский, Октябрьский, Ировский, Уньжинский.

Карта Моркинского и Сотнурского районов

(Фрагмент карт Марийской АССР, 1957 г.)

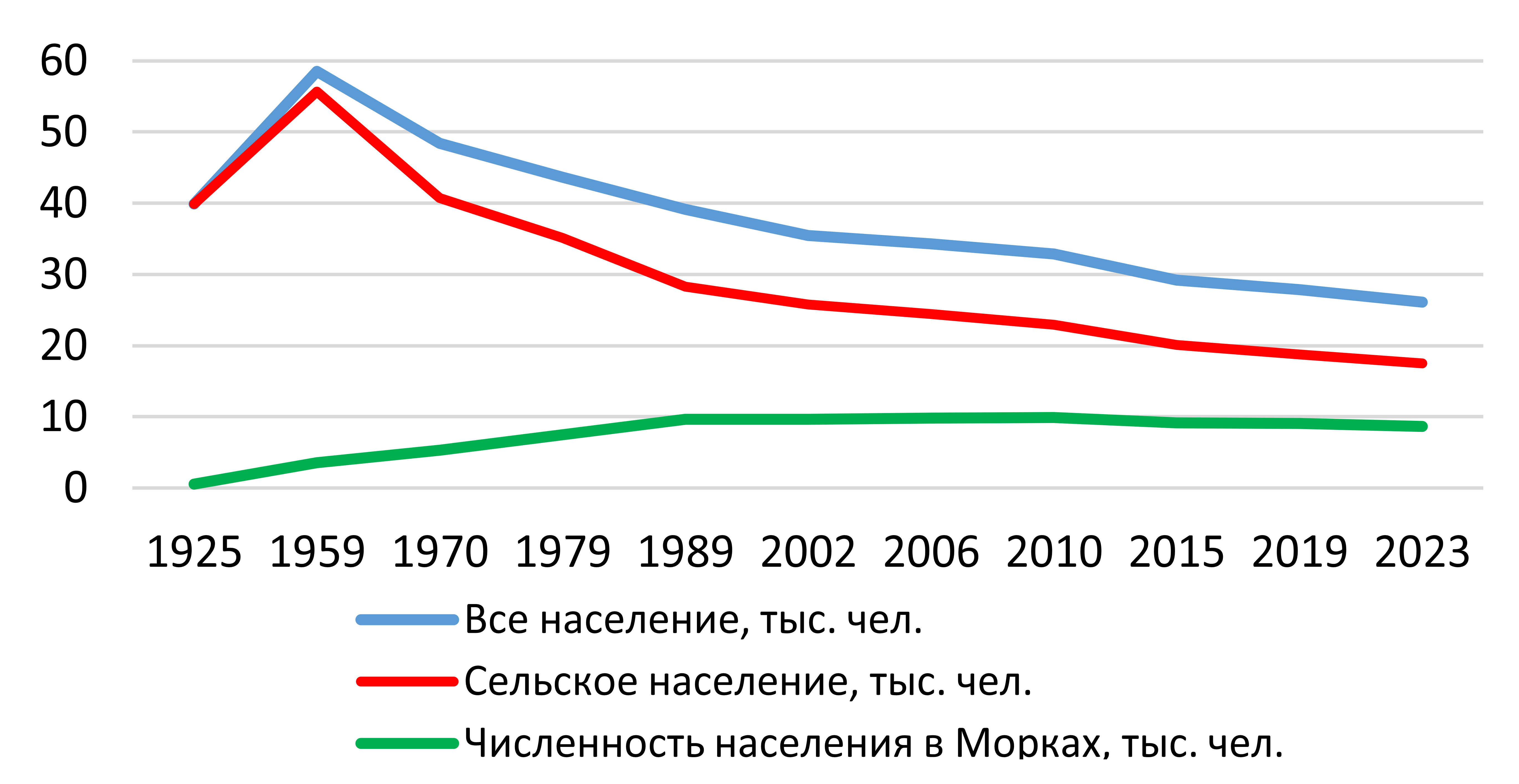

В 1956 г. Моркинский район формируется в пределах современных границ. К 1959 году численность населения в районе достигает максимальных значений 58,5 тыс. человек (в т. ч. в с. Морки – 3,5 тыс. человек, в р. п. Красный Стекловар 2,8 тыс. человек).

Динамика численности населения района и районного центра (в современных границах)

В 1960-1980 годы проводится работа по переводу сельского хозяйства на промышленную основу, на селе строятся производственные и социально-культурные объекты. В связи с сокращением объёмов лесозаготовок начинается отток населения из лесных посёлков.

Уроженцы района выполняли интернациональный долг в Республике Афганистан, принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в вооруженном конфликте на Северном Кавказе. Мемориалы участникам вооруженных конфликтов воздвигнуты в пгт. Морки, п. Октябрьский, с. Шоруньжа, д. Себеусад, жертвам радиационных аварий и катастроф в пгт. Морки.